di Dott.ssa Laura Facciolo

La difficile stima dei danni sanitari alla luce degli ultimi studi condotti sulla popolazione veneta esposta ai PFAS. Lettura divulgativa delle recenti ricerche dell’Equipe del Prof. Foresta, Università di Padova*.

È decisamente difficile fare le stime dell’impatto dell’inquinamento da PFAS in Veneto non solo per la sua estensione geografica ma soprattutto per l’ampiezza dei suoi effetti a livello ambientale, sanitario ed economico.

Ad oggi la Procura di Vicenza ha unicamente stilato una lista di 13 indagati e non è ancora partito alcun processo contro l’azienda che per decenni ha prodotto e sversato PFAS (Miteni). Il Ministero dell’Ambiente ha recentemente chiesto 136,8 milioni di euro di danni all’azienda (quantificazione delle misure di riparazione del danno operate dal Ministero per gli interventi atti a garantire l’abbattimento dei Pfas negli scarichi e negli acquedotti) mentre la Regione Veneto ha computato un danno pari a 4,8 milioni (potenziamento delle infrastrutture di potabilizzazione). Da sottolineare come entrambe queste richieste siano state prontamente rispedite al mittente dall’attuale curatore fallimentare dell’azienda e, di fatto, non si comprende se siano state avanzate su basi legalmente fondate o emesse con l’unico valore di “contentino mediatico” per la popolazione, giustamente arrabbiata sempre in fervida attesa di azioni mirate e concrete.

Ma c’è un computo molto più difficile che al momento nessuno ha ancora fatto: la quantificazione del danno a livello sanitario. In effetti qui si entra in un terreno impervio e spinoso perché le responsabilità del privato e del pubblico hanno contorni sfumati, spesso difficili da discernere l’uno dall’altro. Per anni infatti migliaia di ignari cittadini si sono fidati di quell’acqua che in molti già sapevano essere (di fatto) avvelenata. Poi la triste scoperta e da lì il tentativo delle autorità di tranquillizzare gli animi per quanto concerne gli effetti dei PFAS sulla salute umana. Tentativo reso totalmente vano dalla contemporanea partenza di un mastodontico e costosissimo screening (Piano di Sorveglianza Sanitaria) su oltre 126 mila persone residenti nei comuni più colpiti.

Sebbene in molti non ne siano ancora convinti, la letteratura scientifica internazionale fornisce, ormai da decenni, chiare indicazioni sui possibili effetti di queste sostanze sul corpo umano grazie a numerosi altri casi di contaminazione avvenuti in diversi Paesi del mondo, i più famosi in West Virginia, in Olanda e in Cina. Il Ministero dell’Ambiente, in un decalogo redatto a Marzo 2014, li annoverava già nella lista degli “interferenti endocrini” affermando che un’elevata esposizione a PFOS e PFOA può avere conseguenze dannose per la salute, soprattutto a carico del fegato, della tiroide ed anche della fertilità. Consultando il sito della Agency for Toxic Substances and Disease Registry (agenzia federale statunitense volta alla minimizzazione dei rischi associati all’esposizione a sostanze tossiche) si arriva ad informazioni più concrete; si legge che alcuni studi hanno dimostrato come alcuni PFAS possono:

- influenzare la crescita, l’apprendimento e il comportamento dei neonati e dei bambini

- abbassare la probabilità di una donna di rimanere incinta

- interferire con gli ormoni

- aumentare i livelli di colesterolo

- influenzare il sistema immunitario

- aumentare il rischio di cancro

Si legge inoltre che gli scienziati stanno ancora cercando di comprendere gli effetti sulla salute delle esposizioni alle miscele di diversi PFAS (che è esattamente quanto è avvenuto in Veneto).

Quindi se da un lato appare chiaro il vastissimo raggio d’azione e la conseguente potenziale tossicità di queste sostanze una volta entrate nel nostro corpo, dall’altro si evince la necessità di ulteriori studi scientifici mirati ad individuare il reale meccanismo d’azione di queste molecole a livello dei diversi distretti corporei.

+++

I DUE STUDI DEL PROF. FORESTA

A. Sistema riproduttivo maschile

Il Prof. Carlo Foresta (ordinario di Endocrinologia e direttore dell’ UOC di Andrologia e Medicina della Riproduzione dell’Università di Padova) ed il suo team di ricercatori stanno cercando di dare un contributo alla questione sulla base di studi scientifici volti a chiarire in particolare l’aspetto dell’impatto dei PFAS sul sistema riproduttivo. I PFAS si comportano come interferenti endocrini, ossia mimano l’azione degli ormoni tramite un’attività diretta sui recettori bloccando, stimolando o antagonizzando gli ormoni stessi. Gli ormoni delle gonadi (maschili e femminili) sono molto sensibili a questo tipo di interferenze con conseguenze sul sistema riproduttivo sia maschile che femminile.

Lo studio pubblicato a Novembre 2018 dal Prof. Foresta ha evidenziato come il PFOA si localizzi nella stessa tasca del recettore per il testosterone diminuendone l’attività del 50%. Nello studio, condotto su 212 ragazzi provenienti dalle zone contaminate (129 provenienti dalla zona rossa e 83 dalla zona gialla), si è inoltre vista una riduzione della distanza ano-genitale, ma soprattutto una stretta correlazione tra la riduzione della distanza ano-genitale e le modificazioni andrologiche che sono emerse in questi giovani (meno spermatozoi, testicoli più piccoli, pene più corto). Le conclusioni di questo studio sono chiare: i PFAS hanno un impatto sostanziale sulla salute umana perché interferiscono con i processi ormonali e possono potenzialmente portare ad infertilità maschile.

Va sottolineato che la media di PFOA riscontrata nei giovani esposti considerati nello studio sopracitato è di 14.9 ng/ml, decisamente inferiore alla media riscontrata nella popolazione che si attesta a 72,5 ng/ml per chi vive in area rossa dai 16 ai 20 anni (mediana 53.3ng/ml): è quindi plausibile aspettarsi che nella popolazione maschile dell’Area Rossa gli effetti sopra descritti siano presenti ma in misura ancor più marcata.

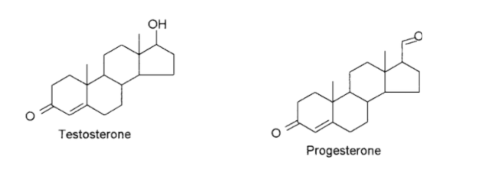

Chiarito l’aspetto dell’interferenza dei PFAS sul sistema riproduttivo maschile rimaneva aperta una domanda: considerata l’elevata somiglianza strutturale esistente tra la molecola del testosterone e quella del progesterone, è possibile prevedere un’ interferenza anche a livello del sistema riproduttivo femminile?

B. Sistema rirpoduttivo femminile

Già diversi studi hanno dato indicazioni in merito ad una possibile interferenza dei PFAS sugli ormoni femminili con possibili conseguenze sul ciclo mestruale, la gravidanza e la salute del neonato. Il Prof. Foresta ed il suo team hanno quindi analizzato i questionari sulla salute riproduttiva di 115 ragazze ventenni residenti nell’Area Rossa confrontandoli con quelli di 1.504 giovani donne non esposte: ne è emerso che le ragazze esposte (probabilmente già a contatto con i PFAS a partire dalla loro vita intrauterina) hanno un ritardo della prima mestruazione e una maggiore frequenza di alterazione del ciclo mestruale. L’analisi delle cellule endometriali in vitro, inoltre, ha dimostrato come i Pfas interferiscono sull’attivazione dei geni endometriali attivati dal progesterone: in particolare è stato dimostrato che in presenza di PFOA su 300 geni endometriali normalmente attivati dal progesterone, 127 geni vengono alterati e tra questi proprio quelli che preparano l’utero all’attecchimento dell’embrione. La mancata attivazione di questi geni altera il ciclo mestruale, l’annidamento dell’embrione e il decorso della gravidanza portando anche a poliabortività.

Va anche sottolineato che sono numerosi gli studi in cui si dimostra il passaggio dei PFAS attraverso la barriera placentare per cui i PFAS sono rilevabili anche nel cordone ombelicale. È quindi verosimile che tutte le madri residenti nelle aree contaminate del Veneto abbiano trasmesso una parte della loro quota circolante di PFAS ai loro bambini finché li avevano ancora in grembo.

Le conseguenze cliniche sono di fatto tristemente confermate dall’ultimo Studio sugli Esiti Materni e Neonatali (effettuato dalla Regione Veneto) da cui si evince l’incremento di:

- pre-eclampsia

- diabete gravidico

- nati con basso peso alla nascita per età gestazionale (SGA)

- anomalie al sistema nervoso e di difetti congeniti al cuore

+++

CONCLUSIONI

La quadratura del cerchio è completa: abbiamo due studi condotti sulla popolazione delle aree contaminate del Veneto che dimostrano l’impatto dei PFAS sul sistema riproduttivo maschile e femminile ed un terzo studio che evidenzia gli effetti sulle gravidanze e i neonati.

Gli inglesi la chiamerebbero “lesson-learnt” ma purtroppo non lo è perché questi effetti erano già stati ampiamente documentati, studiati ed evidenziati in passato su altre popolazioni del mondo. Ma l’uomo difficilmente impara dai propri errori soprattutto quando fa di tutto per non ammetterli, tentando in ogni modo di negare l’evidenza o, addirittura, ignorandola completamente.

Ora, visto che è un periodo di stime dei danni, sarebbe utile che qualcuno iniziasse a calcolare l’immane danno subito dai comuni cittadini, quelli che si erano fidati dell’acqua-del-sindaco. E non deve essere considerato solo il danno economico ma soprattutto il danno morale: l’immane prezzo pagato da numerosissime famiglie per piccoli e grandi drammi vissuti in silenzio a causa di questa contaminazione, la voragine aperta nel cuore delle persone che non hanno mai potuto avere bambini o che non li hanno mai visti nascere.

Inoltre, come accaduto con l’impatto sul sistema riproduttivo, la fertilità e i neonati, appare tristemente probabile che anche tutte le altre patologie correlate ai PFAS negli studi di letteratura scientifica dimostreranno la loro evidenza nella popolazione veneta contaminata: dovremo solo attendere i risultati di nuovi studi effettuati ad hoc.

Ma nell’attuale assenza di un trattamento sanitario o farmacologico comprovato per la rimozione di queste sostanze dal corpo umano, si rendono necessarie ed imprescindibili tutte le azioni volte a fornire al cittadino acqua ed alimenti completamente privi di PFAS.

Cosa che attualmente non avviene.

Laura Facciolo – Mamma No Pfas

![]()

23 MARZO 2019

+++

Conferenza Stampa Video del Prof. Foresta, Università di Padova, 27 febbraio 2019

+++

RIFERIMENTI E APPROFONDIMENTI

- L’articolo di sintesi dello Studio dell’Equipe del Prof. Carlo Foresta, Università di Padova, pubblicato sul Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, la più importante rivista mondiale di endocrinologia clinica. A seguire l’articolo sul Fatto Quotidiano che annuncia la scoperta: “Composti perfluorati causano infertilità e tumori”. Quindi il report di Marco Milioni con una frase emblematica tratta dalla Conferenza Stampa a Padova, in data 16 novembre 2018: «Se l’autorità giudiziaria vuole trovare un nesso di causalità, questo è il primo studio che lo dimostra».

>> pfas early view-compresse [estratto di 22 pagine dal Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism – DOI: 10.1210/jc.2018-01855]

>> https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/11/16/pfas-veneto-rivista-scientifica-composti-perfluorati-causano-infertilita-e-tumori/4769925/

>> http://www.vicenzatoday.it/attualita/pfas-ecco-come-interferiscono-con-gli-ormoni.html - L’articolo su Repubblica del 27 febbraio 2019: “Pfas alterano fertilità della donna” – Per il team dell’Università di Padova i composti chimici che hanno contaminato le falde acquifere di parte del Veneto, sarebbero responsabili di alterazioni ormonali inducendo alla poliabortività >> https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/02/27/news/studio_pfas_alterano_fertilita_donna-220261892/

* Era già nota in letteratura una associazione tra aumentata concentrazione di PFAS nel sangue con il criptorchidismo (Acerini, 2009), come pure con gli effetti negativi sulla spermatogenesi e sugli ormoni sessuali maschili sia nell’uomo (Vesteg, 2013) che negli animali (Qiu, 2013). I recenti studi qui esposti dell’equipe del Prof. Foresta hanno il merito di valutare una rosa completa di indicatori di infertilità maschile, di correlarli alla presenza di PFAS nel sangue e di formulare dei meccanismi d’azione in modo tale da formulare una relazione causa-effetto [n.d.r. a cura del Prof. Franco Sarto].

+++

Cover: «14 maggio 2017. Seconda Marcia dei Pfiori. Le mamme in prima fila – con nastro nero e fiori – davanti alla Miteni», fotografia di Marta Covolato tratta dal libro Non torneranno i prati. Storie e cronache esplosive di Pfas e Spannoveneti – Cierre Edizioni, marzo 2019 – di Alberto Peruffo.

Lascia un commento